回二線城市工作已經一年多了,從互聯網公司進入了一個似乎和互聯網沒有多大關系的小企業,一下子面臨著很多的轉變,以至于很長一段時間我都在適應這個變化。

二線小城市在節奏上確實慢了很多,但在這種慢節奏下也很簡單讓人感到迷惘,你會迷惑自己之前努力學習的東西怎么就找不到應用場景,你也會對那些繁瑣的人際關系處理上感到厭倦。

我在決定回來的時候就很明確的做好了職業規劃的定位,我不傾向于選擇去一家穩定的大公司,而是更愿意去一家小公司去和它一起成長,雖然這是個未曾體會的過程,也存在諸多的風險,但總覺得比重復之前的路子更有意義,況且現階段我還有一定的風險承擔能力。然而,事實往往沒有想象中的美好,本以為我會享受這個過程,沒想到每一步都在艱難中前行,很多次都在努力說服自己堅持下去。

從事開發接近10年,兜兜轉轉經歷過一線互聯網公司,也經歷了不斷找方向的創業公司,從一線的技術開發到技術團隊治理,無論怎么變化也始終沒有脫離自己從事的本行,雖然很多人都在說開發很累,但是我依然很喜歡這個行業,喜歡寫代碼的那種單純感。

過去的一年,我不得不強迫自己去轉型,我需要花更多的精力和時間來思考一些與技術無關的事情,寫方案、做匯報...一年下來,代碼沒寫幾行,PPT倒是做了不少,別人也調侃道:你現在完全成了PPT工程師了。這些事情本不是我所擅長的,也曾嘗試過拒絕,但靜下心來想想既然選擇了一個初創狀態的公司,就必須在各種資源不充足的前提下,試著去自我突破。

那段時間是我很矛盾的時候,既懷念寫代碼那種單純的樂趣,又想著不能只把自己局限在舒適區內,也許,每個做技術的人在選擇了這條路時,都會面臨這個問題。人的精力總是有限的,選擇了一條路,必然就得在另一條路上有所舍棄,只是,對于我這個慢性子和疏于與人打交道的技術宅來說更困難些罷了。

其實,無論是在二線城市還是一線城市的初創公司都會面臨這些問題,只是在二線城市的一些互聯網初創公司暴露的更明顯些,一方面囿于各個崗位人才的缺失,另一方面公司在各項制度上都不齊全。用人之長,人盡其才似乎很難實現。

假如你想和我一樣想要從一線城市回到二線/三線城市發展,你不得不去面對這些問題:

據不正確估計,我所在的這個小城市,平均每10家公司有5家不能給員工交齊五險一金;每10家公司有3家是軟件外包和政府項目;每10家至少有1家公司拖欠工資。這個數字其實一點不夸張,尤其在二線城市小企業,很多公司不給員工繳納住房公積金,員工想買房只能單獨找代理公司繳納。基本福利制度都尚且很難完善,更別提年終獎、項目獎金之類的了,這些完全就看老板的心情和“價值觀”了。

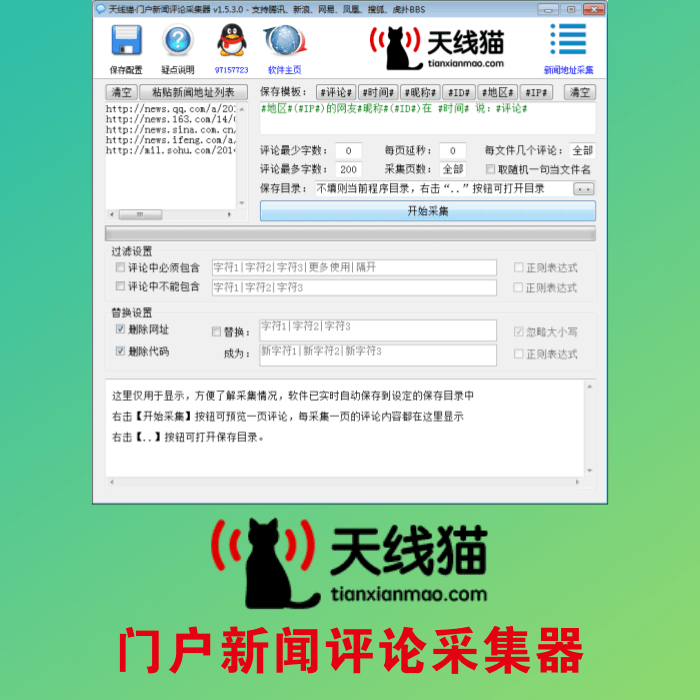

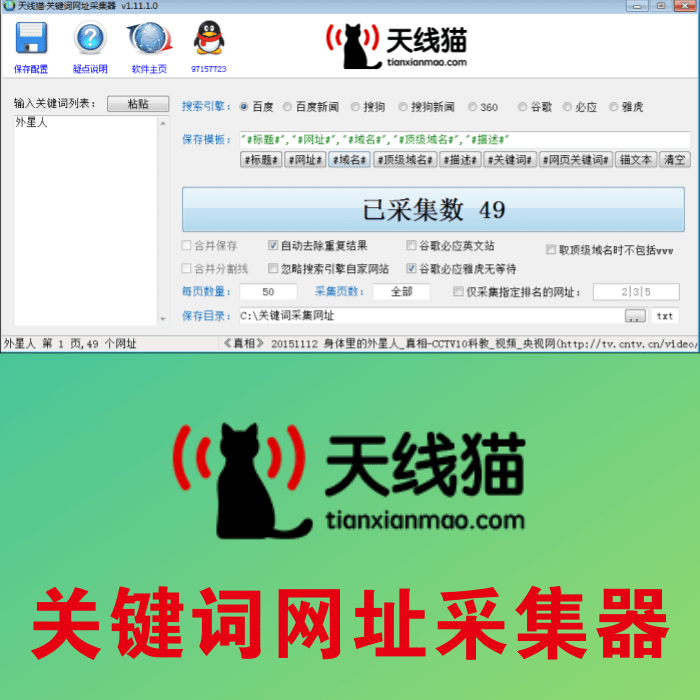

除了杭州、天線貓這些新一線的城市外,其他二線城市的互聯網企業屈指可數,由于互聯網公司本身具備集群效應,大型的互聯網公司相對聚集會吸引更多的互聯網公司加入進來,二線城市大多缺少本土的領軍互聯網企業,也很難引進外地的大型互聯網企業入駐。在二線城市大部分所謂的互聯網企業其實還都是在解決軟件服務的場景,很多是以項目的形式在做,真正的做互聯網產品的少之又少。

在薪資待遇上要接受一個比較大的落差,有的甚至面臨工資腰斬,尤其是從大企業回來的高端人才,假如地方沒有相應的人才引進政策,在待遇上是很難拿到一個滿足的水準,實際上越是高端人才這個落差會越大。當然,二線城市的房價會更低些,消費水平上其實和一線差距并不大了,所以在選擇時需要綜合評估下是否能接受這個待遇的變化。

之前看到一個公司在網上發表的抱怨:他們用3個月挖回來了一個在北京工作的運營總監,花了接近5萬的獵頭費但是不到半年就跑了又回了北京。身邊這樣的例子也著實不少,他們無法適應的不只是待遇上的落差,公司的整體氛圍、做事方式、身邊的同事等可能都會和他們預期中的存在偏差。互聯網產品的快速迭代毫無疑問人的作用不可忽視,假如一個優秀的應屆畢業生想進入這個行業,我可能也會勸他先去一線的互聯網公司看看,至少他會有更多的選擇。

很多人說二線城市的生活很安逸,其實不然,在這里要想有個好的職業發展,你需要把握更多的軟技能。既然真正踏實做產品和技術驅動(世界上就沒有技術驅動的公司)的公司很少,那么公司的生存就需要花更多的時間去打理好各種關系去拿更多的項目,這個過程不要以為只是市場人員的行為,作為技術治理者也是需要深度參與到這個過程,你需要提前了解清楚用戶的需求,預備好項目方案,想在用戶之前。你需要學著直面用戶學會溝通,而且大部分用戶都來自B端和政府,也不要認為這只是產品經理的工作。

當然,二線城市互聯網公司存在的問題不止這些,假如你能接受其中的大部分,那么,你就可以享受在二線城市做互聯網開發的快樂了:

這里的節奏確實沒有一線城市那么快,沒有像大型互聯網公司那樣24小時oncall,甚至休假期間還被奪命連環call,其實在大型互聯網公司工作寫代碼并沒有多累,主要是來自于精神上的壓力。而二線城市很難碰到一個有海量用戶的場景,流量也自然沒有多大,相對于開發人員來說精神層面上的壓力就少了很多。

這里更簡單實現WLB(work life balance),沒有緊張的節奏,互聯網人被996和007支配的懼怕在這里也極少體會到,也就可以把更多的時間投入到家庭和生活中,這也是很多中年互聯網人不惜奮斗到頭發掉光而追求的生活狀態。

互聯網的發展突破了地域的限制,同時,也讓人才競爭面向全國化,回歸二線城市發展并不是偏安一隅,你同樣面臨著來自一線城市互聯網人才的競爭,假如因為貪圖安逸終將會在人才市場喪失競爭力。

過去的一年考慮了很多,也面臨著很多選擇,沒有一個清楚的答案告訴我應該怎么走,應該往哪走?誰也無法替你做主,管他呢,只管向前走走看吧!希望我的一點小小的經驗能給面臨同樣選擇的人一個小參考吧。

本文鏈接:

文章地址:http://www.brucezhang.com/article/online/5404.html