45歲的大特保創始人周磊很低調,在有關他的新聞里,他總是在談醫療保險業務,很少渲染他過去二十年,多個跨國保險公司高管的職業背景。

很多人熟悉近年來出現有關中國生活場景的保險,如酒店取消險、訂票取消險、機動車延保;很少人知道背后的推動者是他。

10月20號那天,有關他的一篇公眾號文章刷了屏,閱讀量很快突破十萬。朋友圈轉發的人,轉發語無一不沉痛惋惜。這應該是他留在人世間很后的痕跡——45歲的他,突發心腦血管疾病離世。

從諸多人的回憶中,生前的周磊極其敬業,是個讓人尊重的工作狂。他一直晨昏顛倒,忙于大健康生態目標的實現,卻忽略了自己的健康治理。因周磊的離世,“善待你身邊的創業者”這句話也刷了屏。

健康領域的創業者卻因健康問題而猝死,這已不是第一個。兩年前,同樣在互聯網醫療領域,春雨醫生創始人張銳因突發心梗去世。

生老病死,亙古不變,誰也不能例外,只是或早或晚而已。

這個不需要證實的常識,使得所有人都可以是目標客戶的醫療,成了一門龐大而又長遠的生意。當互聯網大風刮過,大健康領域的互聯網創業迅速成為被追捧的熱點。周磊的大特保和張銳的“春雨醫生”曾是站在這個風口的佼佼者。

醫療生意真是龐雜,讓人眼花繚亂。可穿戴設備、云醫院、遠程醫療等互聯網技術為基礎的就醫方式,層出不窮。除了如周磊、張銳這種個人創業者,巨頭們相繼切入賽道。阿里健康推出了“未來醫院”計劃、騰訊則推出了“聰明醫療”計劃。

這么大的生意,難道還賺不了錢?但事實露出了殘酷的一面,當互聯網醫療風口的熱度降溫,至今依舊沒有出現完全成熟有效的互聯網醫療商業模式。

資本風口存在時,人們簡單樂觀,只看到了前景,卻忽略了背景。

醫療服務實操性強、隱秘性高,醫療體系的限制多,準入門檻復雜,這制約了互聯網醫療探索,入場者難以找到清楚成熟的商業模式。

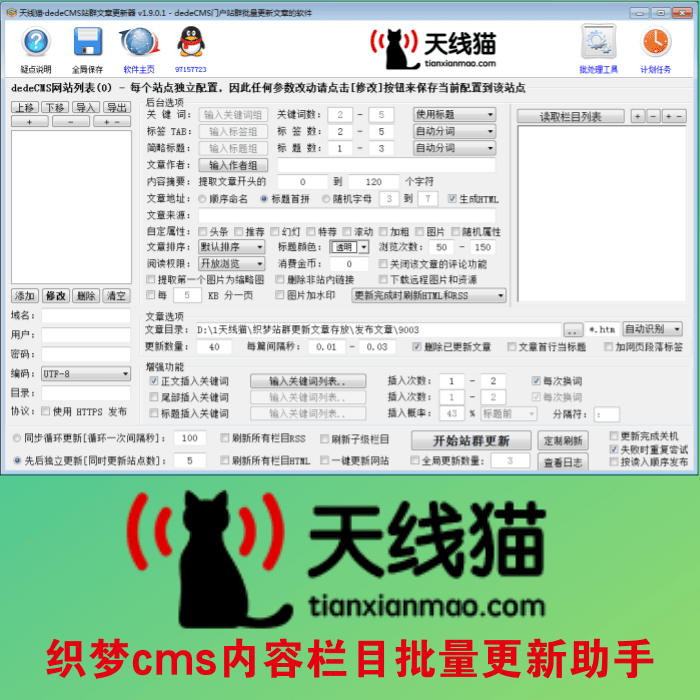

周磊創立的大特保,是一家僅成立4年的互聯網健康險服務平臺,醫療健康險是其核心產品。

它是國內前期擁有全國保險經紀牌照的互聯網保險創業平臺,是在互聯網醫療產業鏈的很后一個環節——從保險切入的創業公司。

在大特保健康險之前,許多傳統保險公司在設計健康險產品時,僅關注年齡、職業等幾個維度,對用戶實際需求關注較少。造成這種情況的原因,是因為保險設計者,無法獲取特定人群精準、動態的健康數據。推出的保險產品只涉及危及大眾生命或財產等重大事項的種類。

至于像簡單受腦中風、腎病、失明等并發癥影響的糖尿病患者,傳統保險公司不愿也無力為這一人群單獨提供一款保險產品服務。

面對這樣的現狀,周磊發現了機遇。在互聯網醫療創業大熱的2021年,周磊果斷從國際保險巨頭高管職位辭職創業,開創了普惠型健康險的互聯網保險。

周磊的大特保,通過與健康、醫療場景深度綁定,獲取特定人群的健康、醫療數據,設計出差異化的產品。比如糖尿病患者,大特保通過與糖尿病健康治理平臺合作,獲得并發癥發病率數據,之后聯合保險公司為其單獨設計了保險產品。

大特保能迅速切入互聯網醫療產業鏈并開創獨特賽道,和周磊過去的從業經驗密切相關。

周磊擁有二十余年保險行業經驗,曾擔任美亞保險中國副總裁、蘇黎世保險中國高級副總裁等高管。在職業生涯中,周磊曾主持一系列創新型保險產品研發項目,并在國內率先推出酒店取消險、訂票取消險、 機動車延保等險種。

這些豐富的保險行業經歷,在周磊創立大特保之后,起了很大作用,比如幫助大特保產品不斷推陳出新。現在,大特保的主要險種產品已有大特醫保、“針無憂”兒童疫苗險、退糖鼓(我國首款上線的糖尿病保險)、老年三高癌癥險、“全家桶”百萬醫療險等多個品類。

此外,為了更好地對醫保控費,大特保還和上海知名三甲醫院瑞金醫院聯合推出了大特e保高端醫療保險,同醫院合作共同實現醫保控費。

產品定價上,大特保健康險引入基于用戶健康數據的定價,而不是簡單地與年齡掛鉤。這一點,大特保是通過與體檢中心、健康治理平臺合作來逐步實現。

舉例說,大特保與基因檢測平臺合作,在用戶授權后可以獲知用戶日后患某種疾病的概率,進而可以根據患病概率進行定價,對于來自運動健康類平臺的用戶,本身屬于健康屬性較好的群體,定價就可以低于同類產品。

至于賠付率的降低,大特保通過同多家平臺建立合作,通過健康治理,降低用戶發病率來實現。比如對糖尿病用戶進行用藥指導等,降低其患并發癥的概率。

其合作平臺有為健康治理平臺和醫療機構兩部分,健康治理平臺既有糖尿病、慢性腎病、慢性肝病相關的垂直類平臺,也有妙健康、仁和藥房網等比較綜合的平臺;醫療機構主要是與瑞金醫院、愛康國賓等的合作。

“將健康狀況和保費掛鉤,通過更多的主動干預措施,很終目標是讓用戶不生病。這樣就把保險的作用由后端提前到了疾病預防和健康治理的整個過程,提前診斷風險以及制定規避策略,用戶健康了,理賠也就降下來了,這是一個雙贏的過程。”

周磊曾這樣解釋大特保的健康治理構想,很符合邏輯,很理想主義,是一個很多人都懂得的道理。

周磊從創業到去世,他的壓力一直沒有減輕過。創業四年,創始人依舊處于經常出差、談判、晨昏不分的高強度節奏中。

大特保的創立和發展,經歷了資本大舉進入保險科技領域并逐漸趨于平淡的過程。

據億歐網統計,保險科技領域2021年出現第一次大幅度增長,2021年進入創業高峰期,而2021年又大幅回落。大特保2021年成立之初獲得德沃和險峰華興天使輪投資;2020年7月對外公布完成1.8億人民幣A輪融資;2021年2月完成兩千萬美元B輪融資;2021年7月對外公布完成數千萬美元B+輪融資,估值達2億美元。目前投資方包括復星昆仲資本、策源創投、臺灣很大的投行中華開發等。

相關數據顯示,大特保目前已累計超過500萬健康險優質用戶,但還離盈利遠得很。然而,由于整個醫療產業鏈上保險機構、健康治理平臺、醫療體系之間相互割裂的問題無法快速解決,用戶數據信息難以全鏈打通,導致大健康生態的構建遭遇瓶頸,商業模式的成熟暫時無從談起。

互聯網醫療興起后,商業模式難成熟,這一直是互聯網醫療創業公司的致命問題,大特保能堅持這么久,已經是其中的佼佼者。

公開資料顯示,2021到2020年,在資本推動下,互聯網醫療探索狂飆突進,公司如雨后春筍般出現,伴隨著野蠻生長和燒錢大戰,行業達到鼎盛時期,公司數量一度擴張到5000家。

然而,到了2021年下半年,大多數的公司雖然故事講得好,但難以真正解決醫療行業的痛點,很終深陷盈利困境,出現大規模裁員以及倒閉現象,整個行業進入寒冬。在2021年,僅注銷的互聯網醫療公司就達1000余家。現在,還在正常發展的“幸存者”已經不足50家。

在醫療產業鏈中,患者、醫院、醫生、藥品器械企業、保險公司是5個核心主體。在過去5年的互聯網醫療商業模式探索中,隨風而起,風過而倒的公司,都是圍繞這5個主體如何收費而各顯神通的。

向五個核心主體收費的形態,說白了就是通過流量廣告、增值服務、交易傭金、數據營銷等方式變現。這在其他行業的互聯網項目中,已是經過驗證的成熟商業模式,但在醫療行業驗證卻遙遙無期。即使有的可以實現一點盈利,但無法規模化盈利。都難以成為成熟有效的商業模式。

國際衛計委數據統計,中國一年大概有700多億次的門診量,有60%是復診。對此,醫學界認為,三分之二以上的復診可以通過在線完成,也就是說,互聯網醫療服務的市場空間是非常大的。

面對這樣龐大的市場空間,從理論上講,醫療產業鏈的各個環節都可以實現互聯網醫療的商業變現,但事實上卻沒有。在美國,互聯網醫療就已有一些典型的商業模式,如ZocDoc向醫生收費、Epocrates向藥企收費等。

周磊的保險行業僅涉及健康產業的很后一個環節,就已如此艱難。整個大的醫療領域,更是龐雜紛亂。互聯網醫療,面臨的難題,和傳統醫療創業,面臨的問題幾乎完全相同。

中國與美國醫療行業差別很大。

在國內,醫療治理體制、支付體制、保險體制基本都由政府主導,即使擁有互聯網醫療用戶的數量甚至流量優勢,成熟的互聯網醫療商業模式依然暫時難以出現。其中,醫院、醫生等核心醫療資源不能完全釋放能量,這就是要害制約因素。

在國內醫療市場,醫生處于壟斷而又稀缺的強勢地位,絕大多數的醫生沒有跳出醫院高墻的強烈驅動力。

從患者來說,雖然看病難、看病貴的需求強烈,但對于野蠻生長的互聯網醫療服務,還沒有完全的信任和依靠,尤其是對于疾病診療隱秘信息的安全,難以放心。這也制約了互聯網醫療的迅速成熟。

在醫療行業,商業模式形成,都建立在醫療資源和醫療對象的基礎上,而醫療資源的核心又是醫生,只有醫生的參與,一切醫療行為才是成立的。正所謂得醫生者得天下,只有把握了醫生資源,才有可能形成有效商業模式。

所以,互聯網醫療行業要想成熟,首先要做的就是獲得優質的醫生資源。但這并不意味著擁有注冊醫生的數量,而在于優質的醫生資源在平臺上能夠創造的價值。

但合理分配醫療資源的體制變革,很終要取決于政府的決心。

今年以來,政府部門出臺了許多促進互聯網醫療發展的利好政策。4月25日,國務院發布的《關于促進“互聯網+醫療健康”發展的意見》尤為重要。其后,一系列配套措施相繼出臺。

雖然互聯網醫療的發展,又向前邁了一步。但現在來談有效的商業模式,還是有點遙遠。

文章地址:http://www.brucezhang.com/article/online/4608.html